Setembro – Outubro/2004

Boletim nº 119

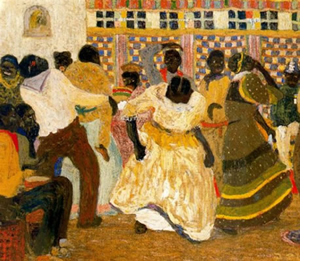

Definido su nacimiento, hay que repetir que en sus albores, el tango fue absolutamente diferente de los valores musicales, literarios y aún coreográficos que tuvo pocos años después. Primero fue una danza prostibularia y desprovista de alegría, de movimientos de pareja más cercanos a la lascivia que artísticas, algo así como la antesala de una diversión en la que todo estaba tarifado, desde el baile hasta el acto sexual posterior. “Aquellas infelices actuaban sin descanso desde las primeras horas de la noche hasta el alba, resistiendo una tarea aplanadora” – dice Vicente Rossi, quien participó en su momento de aquellas ceremonias. Y esto ocurrió tanto en Montevideo, donde nació, como en Buenos Aires en cuyos peringundines ubicados en los barrios más cercanos a los arrabales, es preciso reconocer que tuvo una proyección muchísimo mayor a la de acá. Fue precisamente en uno de esos ambientes bravos de mujeres con cuchillo en la liga, que alrededor de 1880, se escribió un tango denominado “Dame la lata” que hacía alusión a la ficha que los participantes entregaban a sus companeras ocasionales de baile como pago de sus servicios. Pero esto no pasó de una humorada.

La verdad es que en esa etapa inicial en la que el tango milongueado era solamente baile, las músicas que no se han podido recoger, obedecían probablemente a una tenue línea y se perdían en largas improvisaciones al estilo jazz de Nueva Orleans. Es posible que alguno haya mechado una letra o tal vez un recitado, que era siempre el reflejo de las costumbres de aquellas turbiedades orilleras que eran parte de los submundos de Montevideo o Buenos Aires. Las que atravesaron el tiempo por transmisión oral, siempre hacían referencia a la vida en los lenocinios, la explotación de las mujeres o las hazañas del proxeneta también llamado “canfinflero”, canfinfle, cafishio, cafiolo o mishé. Uno de ellos, resulta muy clarificador en lo que se refiere a aquellos códigos.

“¡Canfinfle, dejá esa mina! /¿Y por qué la viá dejar?

Si ella me calza y me viste / Y me da para morfar?

Me compra ropa a la moda / Y chambergo a la oriental

Y también me compra bota / Con el taco militar.”

Convenido que el tango como danza nació en los barrios bajos de Montevideo, no es menos justo reconocer que pasó de inmediato a Buenos Aires y allí, en parecidos cinturones de miseria que integraban lupanares, patios de los conventillos cercanos a los cuarteles y cafetines danzantes portuarios, cobró un auge que nadie imaginó en sus orígenes y lo transportó en poco tiempo a los salones europeos. En esas tareas de parto del tango anduvieron los uruguayos Manuel Arostegui, autor de dos clásicos de aquellos tiempos, “El cachafaz” y “El apache argentino”; Enrique Saborido, creador musical de “Felicia” y “ La Morocha ”, que fue el tango que conquistó primero a París y Gerardo Matos Rodríguez quien como jugando, casi como una travesura de estudiante, compuso nada menos que “ La Cumparsita ”.

Más adelante, y sin que pasara demasiado tiempo, llegaron a las cúspides tangueras el sanducero Alfredo Gobbi, el maragato Francisco Canaro, la oriental Rosita Melo, autora del vals “Desde el alma”, el montevideano Pintín Castellanos, el cantor del barrio Goes Carlos Roldán, el pedrense Julio Sosa, el montevideano Fernán Silva Valdés, creador de la letra de “ Clavel del aire” y el tacuaremboense Carlos Gardel.

“Abran cancha que baila un oriental “ – decían los que sabían de cortes y quebradas en los peringundines porteños. La Guardia Vieja se formó con arduos violines montevideanos y traviesas flautas bonaerenses. Y cuando a Gardel, en un banquete, voces indiscretas le preguntaron por su nacionalidad, el célebre cantor se levantó y dijo: “Yo soy rioplatense, como el tango”. Claro que a El Mago es mejor escucharlo cantar que recordar sus declaraciones a la prensa, porque nunca vaciló en reconocer muchos y diferentes lugares de nacimiento.

Los últimos años del siglo XIX y los quince o veinte primeros del siguiente, el tango, como baile, se desarrolló en Montevideo, pero siempre en el reducido círculo de los perigundines del bajo aunque ahora llegando también a algunos lugares del centro y a los bulines alquilados por los muchachos con dinero. En todos los casos, las figuras estelares seguían siendo las muchachas denominadas del ambiente, porque las señoritas que se consideraban decentes no se prestaban a esos bailes lujuriosos donde los cuerpos se entrelazaban. La tradición oral ha recogido la ubicación de algunos de esos sitios pecaminosos.

Uno de ellos era La Piedra , un club privado que se encontraba en la proa de las calles denominadas antiguamente Sierra y Dante.

Se llamaba así porque allí se había colocado la piedra fundamental de un monumento a la memoria de Giuseppe Garibaldi que nunca llegó a ser erigido.

Los socios pagaban dos pesos y veces invitaban a las festicholas a políticos y hombres de buena respetabilidad social. Otros de esos lugares, baile, copas y cenas, eran la Casita Chaná , en la calle del mismo nombre y La Colmena ubicada en Pocitos, sobre la calle Buxareo, que además tenía una timba clandestina.

Sin embargo, el más antiguo de esos lugares donde se comía, se bailaba el tango y se formalizaban relaciones sexuales era La Trufa , una casa quinta que tenía un ombú y una planta de guaco, que era utilizado para mezclar con la caña. Su nombre entero era La Trufaldina. En la segunda década del siglo XX, se inauguraron en pleno centrolos dos primeros cabarets, lugares más lujosos donde los hombres podían beber, bailar y obtener a tarifa rigurosa, los favores de personal especializado, por llamarlo de alguna manera.

Uno fue el Pigall, que estaba junto al teatro Royal y que contó entre sus artistas al dúo de Carlos Gardel y José Razzano. El otro fue el Moulin Rouge que estaba en Andes esquina Colonia, el cual era regenteado por Emilio Matos, padre de Gerardo Matos Rodriguez, autor de La Cumparsita , grabada por primera vez en 1916 por el cuarteto de Roberto Firpo, así como La muchacha del circo, Mocosita y Ché papusa oí.

Pasados largamente los cien años de sus confusos orígenes, no es del caso continuar describiendo su riquísima trayectoria. Si algún motivo ha tenido esta nota, ha sido el de salir al cruce de la identidad entre tango y Buenos Aires tantas veces esgrimida por los autores argentinos, una abstracción que tiene un ánimo más rapiñador que histórico.

Por M. Kon Hache

Para URUGUAY EN RÍO